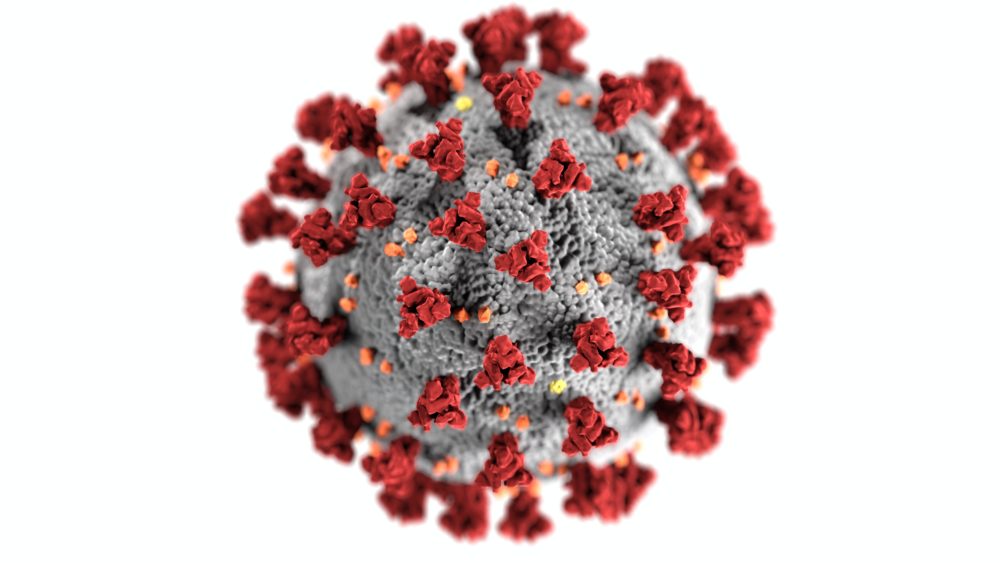

Eva Betavatzi et Eric Toussaint, du Comité pour l’abolition des dettes du tiers-monde (CATDM), ont récemment publié dans Contretemps un article intitulé Covid-19 et crise économique. L’illusion du réformisme européiste, dans lequel les auteur·es s’attaquent au plan en 3 points de DiEM25 pour affronter ensemble la crise du Covid-19. Rappelons qu’Eric Toussaint n’en est pas à son coup d’essai pour critiquer DiEM25 et surtout l’un de ses fondateurs, le député grec Yanis Varoufakis, auquel il a récemment consacré un livre – pour lequel l’article semble être bien un teaser. Si engager le débat entre mouvements de gauche, opposés au capitalisme, est louable et bienvenu, certains points sont discutables, erronés, voire insultants pour les militant.es de DiEM25.

Résumons le débat : DiEM25 a proposé, dès le mois de mars, un plan en 3 points pour la création de 1000 milliards d’euro-obligations destinées à affronter la crise du Covid-19 et ses effets sur l’économie européenne, en dénonçant l’incapacité de l’Union européenne, telle qu’elle existe aujourd’hui, à prendre les mesures radicales qui s’imposent, notamment la création d’euro-obligations. Les auteur·es de l’article, Eva Betavatzi et Eric Toussaint, reprochent à DiEM25 de ne pas exiger « l’annulation immédiate des dettes illégitimes et odieuses », en multipliant les déclarations d’apparence radicale. Pourtant, dès qu’on les examine de près, on éprouve vite le sentiment que le désir de polémiquer avec Yanis Varoufakis l’emporte sur le débat de fond. Pour le dire autrement, ils lui reprochent de ne pas adopter les solutions que le CADTM, fort de son expérience des questions de dette publique, propose depuis des décennies.

Une étrange vision du capitalisme

Le reproche lancinant, c’est que DiEM25 proposerait des mesures néolibérales, auquel Eva Betavatzi et Eric Toussaint opposent des solutions apparemment empreintes d’anticapitalisme. Ainsi, les auteur·es écrivent : « Venir en aide aux petites et moyennes entreprises est un principe auquel nous pouvons adhérer mais ce serait criminel d’aider les grandes entreprises privées avec de l’argent public. ». Voilà une déclaration étrange, mais éclairante.

On pourrait comprendre le souhait distinguer différentes sortes d’entreprises en raison de la place que les salarié·es occupent dans sa gestion, ou veuille distinguer celles qui ont des sociétaires de celles qui ont des actionnaires, mais là, on ne trouve que la bonne vieille distinction entre le petit et le grand capital. Les PME seraient-elles donc moins capitalistes que les autres ? On ne fera pas aux auteur·es l’affront de rappeler que le capitalisme repose sur l’exploitation du travail salarié, et que la taille de l’entreprise n’entre pas en ligne de compte. C’est une forme de critique d’apparence radicale, assez communément partagée, mais qui passe à côté des questions de fond : qui dirige les entreprises ? Celles et ceux qui y travaillent, ou la classe capitaliste, qui empoche les profits ? La distinction entre petites et grandes entreprises ne dit rien de tout cela. Elle existe, effectivement, en tant que contradiction interne de la classe capitaliste : les intérêts des petits patrons et des gros actionnaires divergent fréquemment, dans leur relation à l’Etat en particulier, quand bien même ils sont capables de présenter un front uni contre le monde du travail. Mais si l’on discute d’un plan de sortie du capitalisme, mettre l’accent sur cette distinction revient à prendre parti pour une aile de la bourgeoisie contre l’autre.

Cela peut sembler une attaque facile, mais c’est important pour comprendre l’enjeu : les petits patrons sont les plus volontiers enclins à se raccrocher à l’Etat-Nation, aux partis nationalistes et anti-Européens, parce que leurs entreprises ont besoin des béquilles de l’Etat pour survivre, parce qu’ils ont peur d’affronter la concurrence européenne, et qu’elles ont moins de possibilités de négociation directe avec l’Etat. Il est donc banal de voir la gauche nationaliste, fut-elle drapée de phraséologie internationaliste, voler à son secours contre les actionnaires des grandes entreprises, lesquels ont un rapport tout à fait différent à l’Etat. Pour ces derniers, chaque pays représente un ensemble d’options pour la valorisation de leurs capitaux, qu’ils analysent en fonction des profits qu’ils peuvent en tirer et du coût fiscal de l’opération. On peut comprendre la réticence des auteur·es à verser de l’argent public qui se transformerait aussitôt en dividendes pour les actionnaires : la plupart des États européens ont émis des recommandations sur le sujet, non sans hypocrisie et failles plus ou moins visibles dans leurs dispositifs.

Un radicalisme de façade

En réponse, les auteur·es recommandent donc la « socialisation des grandes entreprises et industries». C’est juste, la socialisation de l’économie est au centre des revendications socialistes depuis près de deux siècles. Rien à redire à cela. Mais alors, la même remarque s’applique : pourquoi seulement les grandes ? S’il s’agit d’une première étape, d’une forme de transition, cela peut s’argumenter, mais il faut le dire : reprocher le flou de la proposition de DiEM25 impose un peu de clarté. Maintenant, de quoi parle-t-on, au juste ? Derrière le mot « socialisation », on a mis au sein de la gauche des réalités très disparates, qui peuvent aller de la démocratisation réelle des entreprises à la nationalisation. Eric Toussaint ne manque pas, dans d’autres textes, d’opposer socialisation, avec un contrôle direct de la population, à nationalisation, c’est-à-dire le contrôle par l’Etat, et d’invoquer un socialisme autogestionnaire. Mais cela ne dit pas grand-chose du pouvoir des travailleurs et des travailleuses dans ces entreprises, ni même comment la population est supposée y exercer le pouvoir.

Cette radicalité verbale semble justifier le titre sur le « réformisme européiste », mais cela repose sur une confusion triviale : le réformisme, au sens strict, est l’idée que l’on peut passer du capitalisme au socialisme par une série de réformes successives mises en place par un parti ouvrier arrivé au pouvoir par la voie électorale. C’est une stratégie de transformation sociale dans une société démocratique, on peut la critiquer à condition de ne pas se tromper sur ce dont on parle. Le réformisme n’est pas une politique économique. Pour le coup, penser que l’on peut sortir du capitalisme par une politique économique plus progressiste est une illusion dangereuse : l’un des apports de Marx à la théorie socialiste, c’est bien d’avoir montré que la transformation sociale passe par la révolution dans les rapports de propriété et de production. Telle ou telle manière d’aborder la question de la dette publique en temps de pandémie n’est pas anodin dans la lutte entre les classes sociales en Europe, mais ce n’est pas en soi un chemin pour sortir du capitalisme. Nous pouvons concéder un point : pour DiEM25, la critique du capitalisme est en chantier. Son point de départ portait sur la démocratisation de l’Europe, mais son anticapitalisme, présent dès l’origine, s’est affirmé avec les années, et c’est pour cela que notre mouvement avait mis à l’ordre du jour de son assemblée générale, en novembre 2019 : la démocratie dans les entreprises est notre voie vers la sortie du capitalisme. C’est donc sur le contenu, la méthode de cette socialisation que devrait porter le débat. Mais les auteur·es ne semblent pas briller par leur connaissance de ce qu’est réellement DiEM25.

Une méconnaissance totale de DiEM25

« Comme cela a été écrit plus haut, nous estimons qu’il est impératif d’exiger des logements pour tou-te-s, l’accès à la santé pour tou-te-s, libérer les personnes sans-papiers placées dans des centres, loger les personnes sans-abris, protéger les plus vulnérables, arrêter de payer les banques et les propriétaires-rentiers qui ont assez de revenus sans le paiement des loyers. Cela aurait été la moindre des choses pour un mouvement de gauche de l’exiger clairement dans un plan pour faire face à la crise du Coronavirus. »

Voilà une remarque de pure mauvaise foi ! Obnubilés par la critique de Yanis Varoufakis, les auteur·es semblent oublier que le mouvement est constitué de dizaines de milliers de membres en Europe, présent·es dans les mouvements écologiques et sociaux, et que les revendications de DiEM25 ne s’arrêtent pas aux questions économiques. MéRA25, la branche politique de DiEM en Grèce, dont Yanis Varoufakis est député, a demandé le démantèlement des camps de réfugié·es et le relogement d’urgence des personnes par la réquisition des hôtels et des logements vides, mais aussi leur droit à la citoyenneté et à l’accès aux soins. De nombreux et nombreuses militant·es de DiEM25 travaillent avec les réfugié·es tout au long de l’année. DiEM25 réclame un plan de logement d’urgence, pour un logement de qualité et durable pour toutes et tous, et travaille, avec d’autres mouvements, sur un appel à la grève européenne des loyers. DiEM25 s’est prononcé, de manière récurrente, pour la gratuité de la santé pour tous et toutes, dans toute l’Europe, indépendamment de la nationalité. Tout cela, les auteur·es semblent l’ignorer. Le dialogue sur la question de la dette publique est constructif, le déni du travail militant effectué par DiEM25 ne l’est pas. C’est pour cela que l’on peut s’interroger sur ce qui dérange les auteur·es dans la démarche de DiEM25.

L’anti-européisme contre les luttes sociales

« La France, l’Italie et l’Espagne auraient raison ! Or la mutualisation des dettes n’a rien de « démocratique » comme le prétend DiEM25. Celui-ci propose des obligations sur 30 ans dont les modalités de remboursement seraient décidées par « un gouvernement fédéral démocratiquement élu en Europe ». Si un tel dispositif n’est pas mis en place, « les mesures d’urgence de la BCE ne feront qu’aggraver le déficit démocratique de l’Europe ». »

Ici, les auteur·es se noient dans leurs préjugés. Les propositions de DiEM25 sont liées entre elles, mais ils ne prennent jamais soin de les discuter dans le détail. Si on en juge au titre choisi pour leur article, qui fustige les « européistes » dans un pur style nationaliste, on comprend mieux pourquoi : discuter des institutions européennes leur parait futile. Ce qui est curieux, c’est que leur propre système de valeurs fondé sur l’opposition entre dettes justifiées et dettes illégitimes, repose sur l’idée que la dette publique n’est pas mauvaise en soi, du moment qu’elle sert les besoins des populations et qu’elle fait l’objet d’un contrôle démocratique. Il est clair que la dette publique est le lien essentiel entre la classe capitaliste et les États, et que la lutte fiscale, la lutte autour des questions budgétaires, la « lutte entre le pouvoir payant et le pouvoir payé », selon l’expression de Marx, est un aspect essentiel de la lutte de classe dans le monde contemporain. Dans ce cas, pourquoi évacuer d’un revers de manche l’idée qu’une dette publique partagée à l’échelle européenne pourrait être nécessaire, vu l’ampleur de la crise sanitaire, et que dans ce cas, elle serait mieux contrôlée par un système démocratique que par l’actuelle BCE ? En particulier, cela permettrait à terme d’aboutir à l’annulation, au moins partielle, de la dette publique, ce qui d’hors et déjà juridiquement possible, mais bloqué par l’ « indépendance » de la BCE, c’est-à-dire par l’impuissance organisée de l’Union européenne. À ces questions, les auteur·es ne semblent jamais s’intéresser. S’il s’agissait de reprocher à DiEM25 de vouloir prendre des mesures d’urgence dans le cadre actuel – les traités et le système financier existants – il faudrait discuter de ce qui répond le mieux à l’urgence. Emprunter massivement face à une pandémie, et au-delà, d’une crise environnementale majeure, est-il ou non souhaitable ? Voilà un vrai débat possible – d’autant qu’on ne voit pas bien en quoi cet emprunt massif interdirait de mener un audit des dettes existantes. S’il s’agissait de montrer que les emprunts sont fondamentalement incompatibles avec une politique socialiste, alors il vaut mieux attaquer leur légitimité même, ce que les auteur·es ne font pas.

À l’heure actuelle, les gouvernements européens ne veulent surtout pas d’une constitution européenne. Ils leurs préfèrent des traités abscons, où l’économique se mêle au politique, et maintenir 27 systèmes électoraux différents pour la même assemblée, plutôt que d’affronter un véritable processus constituant venu de la population européenne elle-même. Pire, ils préfèrent ajouter des institutions absentes de leurs traités, Troïka, Eurogroupe, pour renforcer la place des gouvernements nationaux, que de laisser se mettre en place une véritable démocratie européenne. C’est bien la raison qui pousse certains gouvernements à craindre les euro-obligations : cela poserait de fait les bases d’une solidarité budgétaire, donc d’un État fédéral. Le fédéralisme n’est pas une admiration béate de l’Europe telle qu’elle se fait, mais sa critique.

Or, pour seule réponse, les auteur·es font appel aux préjugés anti-européens de leur lectorat, qui ne connait pas nécessairement DiEM25 : il leur suffit de présenter ce mouvement comme des « européistes », des « néolibéraux ». Or, se prononcer pour une constitution Européenne, pour un mouvement constituant en Europe, pour une Europe fédérale, ne fait pas de nous des défenseurs de l’Union européenne telle qu’elle existe, mais ses adversaires les plus déterminés : nous ne nous contentons pas de phrases creuses sur une autre Europe, mais nous proposons un processus de transformation globale des institutions européennes, ancré dans un mouvement social à l’échelle continentale. Les solutions nationales sont périmées, lorsque l’adversaire s’est organisé à l’échelle européenne. Lutter séparément dans chaque pays, dans la rue, dans les entreprises ou dans les urnes, face à la commission européenne, face à l’Eurogroupe, n’a pas de sens : c’est précisément cette division qui renforce l’adversaire. Plutôt que de miser sur l’État-nation, DiEM25 prend acte de l’existence de l’Europe, d’un démos européen, et propose d’organiser le combat contre les politiques d’austérité, contre le capitalisme, pour une société postcapitaliste, à cette échelle. Faut-il rappeler combien de fois les mouvements sociaux ont perdu face aux directives européennes, faute de combattre à l’échelle de l’Europe ?

Pourquoi DiEM25 ?

Les auteur·es ne manquent pas de reprocher à Yanis Varoufakis son action lorsqu’il était ministre de l’économie en Grèce. Mais pourquoi des dizaines de milliers de personnes, militant·es, dont un certain nombre issu de l’extrême-gauche, ont-elles répondu à l’appel lors de la création de DiEM25 ? L’expérience grecque, avec ses espoirs – un gouvernement venu de la gauche radicale arrive au pouvoir par le biais d’une élection démocratique sur fonds de puissants mouvements sociaux – et ses déceptions – le ralliement de ce gouvernement Tsipras aux plans de la Troïka et la démission de son ministre de l’économie – a montré en pratique une chose importante : aucun pays ne peut espérer mener une politique anticapitaliste seul en Europe. Tsipras en a tiré la conclusion qu’il fallait plier l’échine et mettre en œuvre les politiques capitalistes, Varoufakis en a tiré la leçon inverse : qu’il fallait créer un mouvement pour la gauche européenne et combattre directement, ensemble, à l’échelle européenne, avec un programme commun. Il a alors fait, avec quelques camarades, une chose simple, mais essentielle : il a appelé à la création de ce mouvement, avec l’écho que sa notoriété lui permettait d’obtenir. Pour nombre de militant·es en Europe qui étaient parvenus aux mêmes conclusions quel que soit leur parcours politique – et bon nombre d’entre nous affichent sans ambages leurs convictions marxistes et libertaires – c’était un appel attendu. Parce que nous nous sentions isolé·es dans nos syndicats, dans nos partis, dans nos collectifs, sur l’importance à accorder à l’Europe. Parce que nous ne nous reconnaissions ni dans le nationalisme de gauche – même lorsqu’il se drape dans les envolées sur « l’Europe des peuples » – ni dans l’eurobéatitude centriste. Parce que nous voulions un mouvement européen pour que l’Europe cesse d’être synonyme de libéralisme économique, parce que nous voulions une Europe socialiste et démocratique, nous avons répondu à l’appel.

On peut remercier Eva Betavatzi et Eric Toussaint d’avoir pris le temps de critiquer DiEM25 ; il leur faudra le faire de manière mieux informée pour que cette critique soit utile. Leur radicalité apparente se dégonfle vite dès qu’on y trouve, comme sous-bassement, le maintien dans le cadre périmé de l’État-nation, là où les combats à mener sont aujourd’hui à l’échelle de l’Union européenne. Le débat sur la dette publique est certes essentiel, mais il ne prend tout son sens que lorsqu’on pose clairement la question : quelle force politique faut-il développer en Europe pour proposer au monde du travail, aux chômeurs et chômeuses, aux précaires, une alternative claire au nationalisme et au capitalisme, à l’Union européenne actuelle et aux gouvernements actuels, quel projet pour une Europe postcapitaliste ?

Nicolas Dessaux (Collectif national de DiEM25 en France)

Voulez-vous être informés des actions de DiEM25 ? Enregistrez-vous ici!