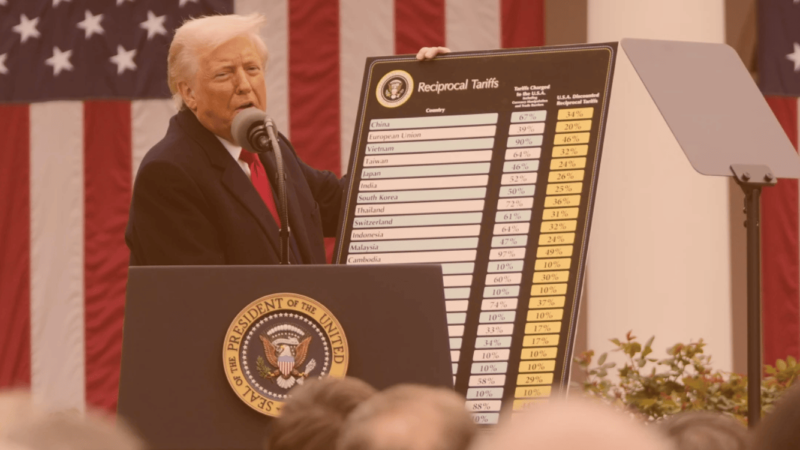

Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Es steht viel auf dem Spiel. Politik und Medien sind dabei, Deutschland auf einen Krieg vorzubereiten, um nur eine der Bedrohungen zu nennen, denen wir uns gerade sehenden Auges aussetzen. Nichts deutet darauf hin, dass die etablierten Parteien sinnvolle Lösungen für eine lebenswerte Zukunft anbieten können. Die Zeit der halben Sachen ist vorbei, und deshalb sollten wir uns von der Idee, das kleinere Übel zu wählen, verabschieden. Sie trägt dazu bei, dass wir immer weiter in eine Spirale geraten, die uns in den Abgrund zieht.

In einem Moment, in dem rechtsextreme Parteien massiv an Boden gewinnen, wird strategisches Wählen für das kleinere Übel insbesondere in (links)liberalen Kreisen heiß diskutiert. Es scheint auf den ersten Blick ein verantwortungsvoller Schritt, aber vieles deutet darauf hin, dass es ein Trugschluss ist. Ich erinnere mich an ähnliche Debatten in den neunziger Jahren, als rechte Gewalt und rassistische Angriffe den Alltag bestimmten. Seit einigen Jahrzehnten regiert nun das “kleinere Übel”, die neoliberale Mitte. Mit beeindruckender Konstanz hat ihre Politik den Sozialstaat demontiert, die Gesellschaft gespalten und Europa remilitarisiert. Nun befinden wir uns an einem gefährlichen Scheideweg.

Mit der AfD ist eine teils offen rechtsextreme Partei derzeit die zweitstärkste Kraft. Davon waren die Rechten in der parlamentarischen Politik vor 30 Jahren weit entfernt. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die liberale Mitte, wenn auch unbeabsichtigt, dazu beigetragen hat, und warum sie auf einmal Antworten haben sollte, die sie vorher nicht hatte. Die etablierten Parteien von konservativ bis grün geben wenig Anlass zu dem Vertrauen, sie hätten mehr demokratischen Fortschritt zu bieten als die Verhinderung einer Diktatur. Und selbst darin sind sie nicht überzeugend.

In einer Demokratie reicht es auf lange Sicht nicht, die Menschen davon zu überzeugen, dass ein kleines Übel das Beste ist, wovon wir träumen können. Warum sollten wir uns damit zufriedengeben? Und vor allem, wo führt das hin? Die Strategie, den Aufstieg der Rechten zu verhindern, indem man ihre Politik vorwegnimmt, ist zum Scheitern verurteilt.

Deshalb sind die folgenden Aussagen, die oft als Gründe für strategisches Wählen zitiert werden, Scheinargumente.

1) Die Parteien der liberalen Mitte sind die größten Feinde der extremen Rechten

In ihrer Selbstwahrnehmung ist das sicherlich so, aber auf das Ergebnis ihrer Handlungen trifft diese Einschätzung leider nicht zu. Um nur ein Beispiel zu nennen, haben die letzten Wahlen und die anschließende Regierungsbildung in Frankreich eindrücklich gezeigt, dass das Verhindern einer linken Machtübernahme der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den sich liberale und rechte Parteien in ihrem laut propagierten gegenseitigen Hass einigen können. Mehr noch, sie leben voneinander, indem sie ihre Perspektivlosigkeit durch die Ächtung des jeweils anderen vertuschen. In ihrer Hassliebe erhalten sie den Status Quo, der die Vielen durch Austerität (Sparmaßnahmen im öffentlich-sozialen Bereich) und andauernde Kriege unserer Freiheit und unseres Wohlstands beraubt. Das ist in Deutschland nicht anders.

2) Im Gegensatz zu Protestwählen oder Nicht-Wählen ist strategisches Wählen Ausdruck von demokratischem Willen

Warum ist das strategische Wählen in der öffentlichen Debatte positiv besetzt, während Protestwählen oder Nicht-Wählen (in Deutschland besteht keine Wahlpflicht) als Problem für die Demokratie ausgelegt wird? Das Eine, die mutmaßlich strategische Wahl, beschreibt in der heutigen Situation das Bekenntnis zu den vorherrschenden Gegebenheiten, das Andere wiederum aktiven oder passiven Widerstand, unabhängig von den Beweggründen. Ein höheres Demokratieverständnis oder eine besondere intellektuelle Leistung ist aus keiner dieser Entscheidungen abzuleiten.

3) Das kleinere Übel zu wählen ist strategisches Wählen

Strategie bedeutet, dass es um langfristige Ziele geht, und es ist zu bezweifeln, dass die Sicherung der Herrschaft des kleineren Übels die Vision ist. Sonst wäre es eine Taktik, eine Maßnahme, die ein strategisches Anliegen – wie die Verbesserung der Zustände – unterstützt. Die Erfahrung legt uns allerdings nahe, dass selbst diese als Strategie verkleidete Taktik nicht aufgeht.

4) Das Wahlergebnis und mögliche Regierungskoalitionen lassen sich vorhersagen

Es zeigt sich immer häufiger – siehe US-Präsidentschaftswahl – dass wir uns nicht mehr auf Wahlvorhersagen verlassen können. Das liegt unter anderem daran, dass die öffentlichen Meinungskorridore enger werden und Voreingenommenheit statistische Erhebungen beeinflusst, zum Beispiel durch (unabsichtlich) suggestive Formulierungen, einseitige Berichterstattung, oder fehlendes Vertrauen seitens der Befragten. Außerdem lassen die etablierten Parteien keine Einschätzung mehr zu, wie sie agieren und mit wem sie zusammenarbeiten würden. Nun ist in einer liberalen Demokratie grundsätzlich jede Koalition möglich, aber ein bisschen mehr Profil jenseits der sogenannten Brandmauer sollte schon erkennbar sein, und selbst die ist nicht mehr sicher. Gleichzeitig werden auch die abstrusesten Konstellationen durchgespielt. So führt der Fetisch des strategischen Wählens dazu, dass Inhalte nachrangig werden. Es geht mehr um einen klugen Schachzug auf dem Wahlzettel als um das Wesentliche, die politischen Programme.

5) Eine Stimme für eine kleine Partei ist eine verlorene Stimme

Eine Stimme für etwas, wofür ich einstehe, ist keine verlorene Stimme. Zwar ist es in unserem politischen System so, dass Parteien unter 5 % nicht, bzw. höchstens durch Direktmandate, in den Parlamenten vertreten sind. Demokratische Teilhabe geht aber über das Parlament hinaus und kann sich in lokalen parteipolitischen Initiativen weiterentwickeln.

Auch sozialer oder moralischer Druck, wie die Anspielung, man trage durch eine Stimme für eine Kleinpartei dazu bei, bald gar nicht mehr wählen zu dürfen – oder gar abgeschoben zu werden – ist einem vielfältigen gesellschaftlichen Austausch nicht zuträglich. Zum Beispiel herrscht in den USA gerade viel Gehässigkeit gegenüber arabischen US-Amerikaner:innen, die wegen des Völkermords in Gaza nicht die demokratische Partei gewählt haben. Die Unfähigkeit, solche roten Linien überhaupt noch zu erkennen oder gelten zu lassen, zeigt die Selbstgefälligkeit und Ideenlosigkeit der etablierten Parteien.

Fazit

Wenn ich eine Partei wähle, die nicht wirklich meine Standpunkte vertritt, sondern um Schlimmeres zu verhindern, bin ich nicht gut repräsentiert. Eine Entscheidung für das kleinere Übel – also das zweitschlechteste, nicht das zweitbeste – bedeutet, ich verkaufe mich in der Demokratie unter Wert.

Das soll kein grundsätzliches Argument gegen eine überzeugte strategische Wahl sein – wie zum Beispiel die Erststimme für eine gute Direktkandidatin oder Direktkandidaten, oder die Entscheidung zugunsten einer Wahlempfehlung von einem Bündnis, dem ich nahe stehe. Es löst auch nicht das Dilemma, in dem sich insbesondere viele Linke befinden. Wirklich linke Politik ist – im Gegensatz zu rechter Politik – eine Kampfansage an das herrschende kapitalistische System, und hat somit viel stärker mit Fragmentierung und Einflussnahme durch die Mächtigen zu kämpfen (ohne interne Verfehlungen verleugnen zu wollen).

MERA25 fordert, dass für Wahlen zum Bundestag und zu den Landtagen eine Ersatzstimme eingeführt wird, das heißt, für die Zweitstimme kann eine zweite Präferenz für eine andere Partei angegeben werden. Wenn meine Partei an der 5 %-Sperrklausel scheitert, zählt die Ersatzstimme. Auf diese Art wird dem strategischen Wahlverhalten vorgebeugt. Das Argument „Stimmen für Kleinparteien sind verschenkte Stimmen“ wird entkräftigt, denn über die Ersatzstimme können die Wähler:innen trotz ihrer Unterstützung für Kleinparteien an der Sitzverteilung der Parlamente mitwirken.

Auch wenn es die Möglichkeit der Ersatzstimme aktuell nicht gibt, können wir uns nicht länger mit halben Sachen zufriedengeben. Die Idee des kleineren Übels ist eine Nebelkerze, die sich unserer Solidarität bedient, um die Machtverhältnisse zu erhalten, die die Mehrheit der Bevölkerung von Freiheit und Wohlstand ausschließen. Wenn die etablierten Parteien die Forderungen der extremen Rechten schon selbst umsetzen und Europa auf einen großen Krieg vorbereiten, dann ist der Aufruf zum strategischen Wählen für eine solche Politik eine Farce.

Hier könnt ihr das Programm von MERA25 lesen. Es gibt auch eine Zusammenfassung.

Möchtest du über die Aktionen von DiEM25 informiert werden? Registriere dich hier